-

骨ランセミナー

12月18日にストライドラボ那須で、久しぶりに骨ランセミナーを行いました。

そもそも骨ランとは?特別な走り方ではなく簡単に言えば、「速く楽に走れる人は骨ランになってい」て、「そうで無い人は骨ランになっていない」と言うことです。

一般的に速く走れる人は、人一倍努力して、苦しい練習に耐え、レースにおいても、その苦しさに耐える能力の高いと思われていますが、決して必ずしもそうではありません。

実は速く走れる人は他の人よりも楽に走れるので、そのぶん速く走れると言う訳です。

骨ランセミナーでは速く走れる人のメカニズムを理由を説明し、皆さんには速く走れる人のフォームに近づく為のドリルなど紹介し、その動きが身に付く様な実践練習を行います。

骨ランの実践練習の後は、ストライドラボ那須に戻り、私がセミナー中に撮影したビデオをみながら、その内容を詳しく説明します。

興味のある方は是非、次回の骨ランセミナーにご参加ください。

-

ランニング用パワーメーター

ランニング用パワーメーターを使用し始めて2年ほど経ちました。

自転車の世界ではパワーメーターが普及し始めたのは10年ほど前からで、その間急速にレベルアップを目指すサイクリストにとっては必須アイテムとなり、プロの世界では付けているのが当たり前になりました。

一般のサイクリストの間でも、レースに出るようなサイクリストの普及率はかなりの率だと思われます。

ただ値段的にはかなりして、今でこそ10万円を切る商品も出て来ましたが、数年前までは10万円を切る商品はほとんどありませんでした。

それでもこれだけ普及した理由としては、それだけ必要だと多くのサイクリストが感じたからなのでしょう。ランニング用パワーメーターに関しては、自転車のパワーメーターよりも普及し始めたのは遅く、まだ多くのランナーが使用しているほどではないようです。

もちろん私も使い始めてたったの2年ほどですから、それまで必要性を感じていなかったのは確かです。さてランニング用のパワーメーターの使い方ですが、まず自分のFTPを知って、メニューを決めるときに、そのFTPの何パーセントで「何キロ走る」とか「何分走る」と言う考え方です。

決してはペースを1km「何分ペースで走る」とかではありません。ここで疑問になるのが、FTPです。

FTPとは、ファンクション オブ ソレッシュホールド パワーの略。

つまり1時間走り続けることが可能な平均パワーのことです。

このパワー(FTP)を基準に今日はFTPの90%のパワーで30分間走ろうとか、今日はFTP110%で1kmを3本走ろうとかメニューを考えます。レースで使用する場合は、前半のオーバーペースにならないように使うことができます。

例えばハーフマラソンのレースに出るとすれば、FTPのペースだと1時間しかもたないので、前半にいくら余裕があってもFTPを超えないパワーで走ると、前半のオーバーペースを抑えることができます。他にもいろいろと使い方はありますが、私がランニング用パワーメーターを使って思ったことを簡単に書きました。

自転車用のパワーメーターにもランニング用のパワーメーターにも言えることは、その人その人それぞれのFTPが分かったいなければ、パワーメーターの利用価値が下がってしまうことです。ランニング用パワーメーターは自転車用パワーメーターに比べれば高くありませんが、それでも4万円近くします。

しかしこのFTPの数値を基に、いろんなトレーニングメニューを考え、そしてレースに活用すれば決しては高い買い物ではないでしょう。

-

GPSで表示される距離のこと

最近はGPSが普及したことで、練習で走った距離が簡単にわかるようになりました。

ただGPSで表示されている距離がどのくらい正確かですが、正確であるときもあれば不正確なときもあるようです。

私の場合はランニングするときの8割くらいは「にしなすの運動公園」内にある500mのジョギングコースでランニングすることがほとんどです。

一周500mなので2周すれば1kmで、非常に距離が計算しやすいし、100mずつ表示があるので、練習には最適のコースなのです。

もうそのコースで走るようになってかれこれもう30年以上になります。

もちろん以前は距離に対して何の疑問も持つことも無かったのが、GPSの普及によって「あのジョギングコースはちょっと距離が短いんじゃないの?」と言った声を聞くようになりました。確かに私もGPSウォッチを着けて走っていますが、1kmにつき10mmほど短く表示されることが多いのですが、それも日によって違うし、周回するたびに微妙に距離が違って表示されるものですから、当たり前ですが必ずしもGPSが絶対ではないようです。

それと周回コースで走る場合、GPSウォッチを周回の内側にあたる腕に付けている場合と、外側になる側に付けている場合では、距離が違ってくるのではないかと思い実験してみました。

通常私も含めてGPSウォッチを左腕着ける人が多く、左回りに周回する場合、左腕は実際に入っているコースよりも30cmほど内側つ通ることになります。

つまり左腕にGPSウォッチを着けて、左回りの周回コースを走ると、実際に走った距離よりも短くなることなります。

逆に右腕に付けていれば実際に走っているコースより30cmほど外回りになります。

私の適当な計算で言えば、500mが完全な〇だと考えて、500mコースの30cm内側だと直径が158.9m。

それに3.14を掛けて499.0m。

逆に500mの30cm外側だと直径が159.5m。これに3.14を掛けて500.9mになります。

なのでGPSウォッチを左手に付けた場合と右手に付けた場合の距離の違いは、約1.9mの違いがでます。

つまり1kmで約4mの違いがある計算になります。計算上はたったの約2mの差しかないのですが、実際にこの500mの周回を左腕にGPSウォッチを着けて3km走った場合と、右腕に着けて3km走った場合の距離を比較してみました。

すると約120mの違いが出ています。1kmにつき約4mの違いですので、ほぼ計算通りになります。これも日によって差はちがいますので、結論としては、GPSウォッチの表示される距離は絶対では無いし、実際に走っている位置で距離を測っているのではなく、GPSの位置で測っていると言うことになるのではないでしょうか。

-

心拍トレーニング

自分が心拍計を始めて使ったのが1987年の年でした。

まだ世界的にも心拍計の存在があまり知られてはおらず、ポラールというブランドもまだ出来ていませんでした。

1987年の4月に行われた、宮古島トライアスロン大会で、4位に入った私は幸運にもその年に、日本トライアスロン協会主催のアメリカ合宿のメンバーと選ばれて、コロラド州ボウルダーに10日間の合宿に参加する機会を得たのでした。

その合宿期間中に、紹介されたのがフィンランドの陸上コーチでそのコーチが選手に心拍計を付けて走らせていたのでした。

興味を示した私に「欲しいか?」と聞いてきて「是非欲しいです」と即答したら、100ドルで売ってくれたのでした。

だから私は自称「日本で最初に心拍計を使った男」と言ってます。当時からトレーニング機器に関しては投資を惜しまない私は、これまで使いつぶした心拍計は100個ではきかないでしょう。

ただ時代とともに付加機能が増えすぎて、58歳の自分には使いこなせない機能が増えすぎて、着いて行けない感は否めません。それはさておき、心拍計を使ったトレーニングは現役時代からずっと今まで続いていますし、コーチになった今でも、指導の中で強度指定をするさいは、常に心拍数を基準に強度の指示をしています。

つまり自分の現役選手時代、現在のコーチ業において、心拍管理の無いトレーニングはあり得ないくらいです。その間に、乳酸測定器を買って、血中乳酸値と心拍数の関係を調べたりしてた時代もありましたし、今ではバイクもランもパワーが測れる時代になったので、心拍数以外にもその時のパワーを確認しながら、

自分で走ったり、指導したりしています。

確かにパワーが測定できるようになったことで、今まで心拍数だけではペース配分の管理が出来なかったところが、パワーメーターの出現によって、よりペース配分がコントロールできるようになりました。なので今では心拍トレーニングが古いイメージさえ与えるような雰囲気もありますが、やはり苦しさの度合いを知るには、心拍計が一番わかりやすいので、やはり距離やペース、パワーが分かっても、心拍計の存在が無くなることはないと考えます。

今では心拍も胸に付ける心拍ベルトだけではなく、手首でも測れるようになりました。

手首で測る方は簡単ではありますが、ただ正確性からすれば心拍ベルトにはかないません。自分の場合、ランニングする場所は自宅から5km離れた運動公園まで車で移動して、そこで500m周回コースをグルグル回るのですが、そこに心拍ベルトを忘れたら、走る気分が萎えてしまいます。

時間があるときはわざわざ自宅に心拍ベルトを取りに帰るくらい、自分にとってはランニングシューズ、ウエアと同じくらい無くてはならないものになっています。

-

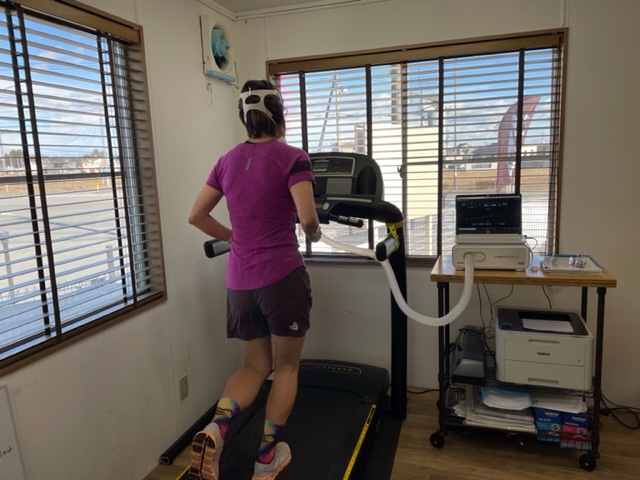

2回目の呼気ガス測定

以前、ある選手を2カ月ぶりに2回目の呼気ガス測定を行ったことがあります。

前回の測定結果をもとに、改めてトレーニングプログラム、メニューの見直しを行い、より具体的な運動強度とトレーニング量の指示を行いました。

更に選手はこれまでトレーニングはしっかりやるものの、食生活に関しては比較的無頓着な方だったのが、1回目の呼気ガス測定の後に、より脂質代謝の重要性を理解して、本人自身から率先して、ファットアダプテーションに取り組むようになりました。最初の1カ月ではトレーニング効果も身体つきにもあまり変化が見られなかったのが、1ヵ月ほど経ったころから、トレーニング効果が表れ始め、2ヵ月後には、確実にレベルアップが数値として表われ、更に体脂肪率の低下と共に体形の変化も表れて来ました。

そんなこともあり、選手本人にもその変化を実感してもらうために2回目の呼気ガス測定を行ったのでした。

結果はAT値が上がり、前回の測定値よりも1kmで約5秒ほどのアップしてました。つまりフルマラソンを走る場合、5kmのペースが前回よりも約25秒速いペースで走って良いことになります。

最終的なタイムも3分ほど速くゴール出来ることになります。もし仮にサブ3を目指して3時間02分だった選手が、次回こそはサブ3を目指して、闇雲に練習量を増やすよりも、しっかり自分の明確なAT値を知り、そのAT値を上げるトレーニングを行えば、よりサブ3が現実的なものになると言うことです。

呼気ガス測定のサービスを始めて、その度に思うのは、測定結果はその人のトレーニング状況、練習パターン、レベルが如実に現れると言うことです。

ついつい以前はこのくらいで走れたと、昔のイメージでトレーニングしていると、意外と的外れなトレーニングを行っている人が多い様です。

その一人が実は私自身でもありました。ついつい以前のイメージでトレーニングしがちでしたが、自分も呼気ガス測定を行ったら、何と全盛時に比べて1kmにつきAT値が50秒も遅くなっていました。

どうりで、練習しても速くならなかった訳です。

内心、歳のせいかと諦めてかけていましたが、ただ単にトレーニングが間違っていただけでした。

やっぱり客観的に自分の今現在の実力を認め、そのレベルに合ったトレーニングすることは非常に大切だと思った次第です。 -

ゼロドロップの効果

これまで靴はドロップがあるのが当たり前で、ゼロドロップなんて考えたこともありませんでした。

逆にドロップが3mmとかあるとちょっと少ないかな?5mmほどはあったが良いかな?なんて思っていたほどでした。ドロップがある方が自然と前傾が強くなるので、勝手にどんどん前に進んでくれるイメージがあったからです。

なので最初ゼロドロップと聞いて「本当に前に進んでくれるのかな?」と思ったほどでした。正直、半信半疑で履き始めたALTRAのゼロドロップシューズ。

履いた最初の感想は「ちょっと後傾の感じはするけど意外と違和感なし」とくらいく感想でそれ以上の感想はありませんでした。それからほぼ毎日の様に仕事中もランニング中も、ALTRAトーリン4を履き続けていくうえで、徐々に自分の中の変化が現れて来ました。

まず普段履きの時ですが、長時間の立ち仕事をしていると、これまでは次第に踵荷重になって来て、踵が痛くなったりしていたし、

それに腰も張ってくる感じがしていたのが、ALTLAを履き続けて4ヵ月ほど経ったとき、その踵の痛みと腰の張りが無くなっているのに気が付きました。

これまではつま先より踵部が高い靴を履いていることで、一旦前傾になり、それを修正することで背中が必要以上に反った姿勢になっていた為と思われます。

それがゼロドロップのシューズを履くことで、自然と真っ直ぐに立てるようになり、踵荷重が無くなり、背中が反らなくなったのです。それと今度はランニングフォームにも変化が現れて来ました。

私自身のランニングフォームの欠点は若干オーバーストライドになりがちで、結果ヒールストライクのフォームだったのですが、

このALTRAのシューズを履き始めてこれもやはり4ヵ月ほど経ったときに、何となくミッドフットストライクに近づいているのに気付きました。

なぜヒールストライクが良くないのかと言うと、もちろんヒールから強く着地することで、脚への負担が大きくなると言うのがあるのですが、

私自身の問題としては、着地時に膝から下が前に出過ぎて着地することは、一旦後荷重になってしまうので、後から押される様な走りができ難い点と、その為にピッチが上がり難いと言う欠点が解消されたのです。

フォームを意識的に無理して変えるのではなく、自然とフォーム改善できたことに衝撃を受けました。ALTRAシューズコンセプトは「自然な走り」つまり自然な走りを追求して行けば、自然な良い走りを身に付けることが実感できた瞬間でした。

-

アルトラのシューズとの出会い

アルトラのシューズを履き始めて3年ほど経ちました。

それまでALTRAのブランドは「トレイルランニング用のシューズ」と思っていたくらいで、

なのでトレランをあまりやらない自分としては、さほど興味を示すことはありませんでした。それが昨年11月にミナト製薬さんとの話し合いで「ストライドラボ那須」出店の話しが持ち上がり、

一度、実際にストライドラボ1号店である東京のお店に、実際にお見学することになったわけです。

そうなったら良いも悪いも一度も履いたことのないシューズを、やるやらないの判断することは出来ないと、

東京店で初めてゲットしたのがALTRAのトーリンでした。初めてアルトラを履いた感想は、良いか悪いかは後々判断するとして、これまで履いたランニングシューズとは

まったく違うシューズだとう強烈な印象を持ちました。

ちょっと大げさに言えば、かなりの衝撃を受けた感じです。その一つがランニングシューズに限らず世の中にある靴のほとんどが、つま先部よりも踵部の方が高くなっているのが普通なのが、

アルトラのシューズは踵部とつま先部の高さの比率が1:1となっています。

次に脚の指が入っている部分を”トーボックス”と言うのですが、そのボックスが他の靴に比べて明らかに広い。

つまり靴の中で足の指が広がる感じでです。

そしてもう一つ、ヒールカップが無い。つまりシューズの踵部を踏み付けても何の問題もありません。

これらの全ては、裸足感覚で履けるシューズがコンセプトだからです。

考えてみれば、裸足の時はつま先と踵は同じ高さ。裸足だと脚の指も自由に動かせる。裸足だと踵が動かないようにサポートする機能は無い。

これらは全て当たり前で、これらの機能によって「自然な足を取り戻し怪我の防止に繋がる」と言う

強い信念のもと造られたシューズだと言うことが分かります。

最初は正直、半信半疑だった私の足も、徐々にこの裸足感覚のシューズに慣れて来て、今ではアルトラの大ファンになってしまいました。

-

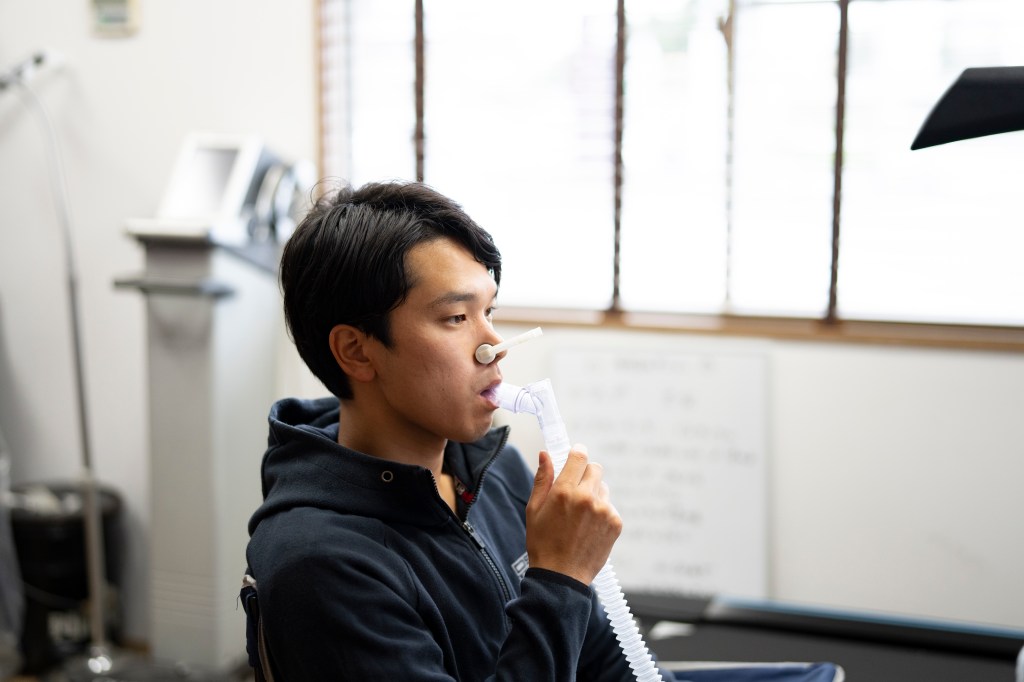

呼気ガス測定とは

内容は最初にRMRテスト、日本語だと安静時代謝率テストを行います。

やり方としてはホースを口に咥えて、呼気ガス分析機にそのガスを送り込み、

機械がそのガスを分析して、基礎代謝に使われた糖のエネルギー量、脂質が使われたエネルギー量が分かります。

その結果をもとに、私が今後の脂質の摂り方、タイミングなどのアドバイスをさせて頂きます。次にVO2MAXテスト、これも日本語だと最大酸素摂取量テストとなります。

ただ当店では、大学の研究室で行われるような、完全MAXまで追い込む様なテストではなく、

AT値を超えて更に2~3分走ったところで終了します。あまり危険ではありません。

VO2MAXに関しては現段階でのフィットネスレベルを測るものであって、

当店ではAeT値(有酸素性作業閾値)とAT値(無酸素性作業閾値)を明確に測定することで、

今後のトレーニングのやり方、プログラムの立て方、栄養補給のアドバイスをさせて貰っています。私自身も選手時代には大学の研究に協力するために、何度もこのVO2MAXテストをぶっ倒れるまでやったことはありますが、

あくまでも大学でのテストはデータ取りが目的だったため、結果の報告はありましたら、

今後のトレーニングのアドバイスを受けることはあまりありませんでした。

その経験を踏まえて当店のサービスでは、RMRテスト、VO2MAXテストを受けて頂いたお客さんに、

テストの結果だけを伝えるのではなく、今後のトレーニングのやり方、プログラムの立て方、栄養補給のアドバイスを行い、

今後の健康ライフのお手伝いをすることを目的としています。

-

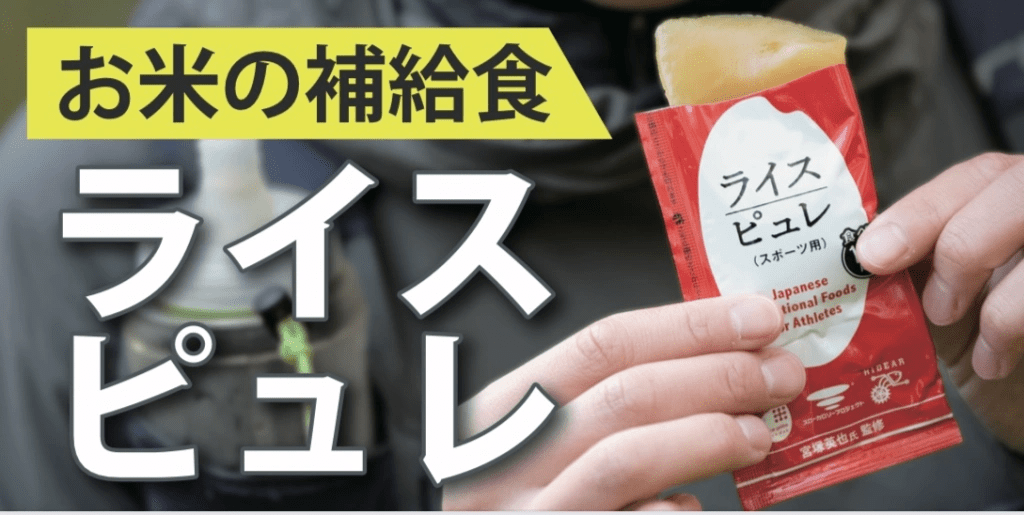

ライスピュレの開発秘話

当時ミナト製薬さんの社員であり、現在「ストライドラボ那須」店長である酒寄に、自分の以前からの思いであった「ういろうみたいなお米を使った補給食は作れないかね?」と、

酒寄に相談したところ、即答で「やりましょう!」と簡単な返事が返って来たのでした。そこから「ういろう風お米を使った補給食」の開発が始まりました。

最初は思うような味だったり、硬さにならなかったり、賞味期限が短かったりで、なかな思うような製品が出来ないまま、

年月ばかり過ぎて行きました。

「もうダメかな」と諦めかけてたときに、農機具のヤンマーが開発した加工用食品「ライスジュレ」と言う食材を使って、

試作したところ、硬さ、味、賞味期限のすべてが良い感じの製品が出来上がったのでした。商品名を「ライスピュレ」と名付け、昨年の1月にとうとう販売までこぎつけました。最初の試作からすると5年の歳月が過ぎていましたが、

時間は掛かったけど、本当に諦めなくて良かったし、本当に良い商品が出来上がったと自負しています。そもそもなぜお米を使った補給食にこだわったかですが、私自身が選手時代に「ういろう」を使ったいたからです。

なぜ「ういろう」を使っていたかと言うと、ういろうはお米で出来ていてエネルギーして問題ないし、

適度な硬さで食べやすく腹持ちも良かったからでした。

よく羊羹と一緒に考えられるけど、私的にはまったく別物。羊羹派には悪いけど、私は一度も羊羹を補給食に使ったこともないし、

使おうとしたことは一度もありません。自分にとってお米が重要だったし、こだわりなのです。ライスピュレの特徴は日本人に馴染みのあるお米を使った補給食であること。

血糖値が上がりにくいパラチノースを使用していること。

適度な硬さで口の中で咀嚼して唾液と一緒に胃の中で入ることで、胃へのストレスが軽減できる。

以上がライスピュレの大きな特徴です。